从调查记者到政策推动者 郑科授模式提供极具价值参考的样本

2025-03-16

来源:大湾区时报

阅读:

——论新闻传播场域中的为民实践与学术担当

潘伟豪

在广东湛江雷州半岛的乡间小路上,一位精神饱满的学者正躬身与老农交谈。他手中的笔记本上密密麻麻记录着土地流转纠纷细节,身旁农民递来的矿泉水瓶上,还凝结着清晨的露水。

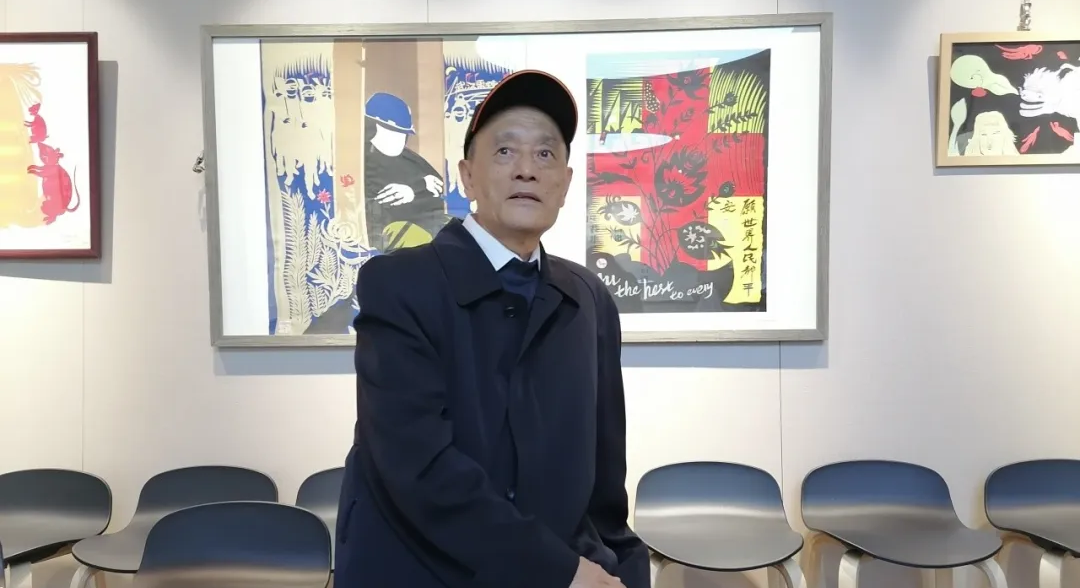

这一幕定格了郑科授职业生涯最真实的写照——作为中国新闻传播领域罕见的"三栖学者",他始终以"在场者"姿态扎根民间,用学术研究夯实法治根基,以新闻叙事传递百姓心声,在法理与民生的交织中走出独特的为民之路。

新闻田野里的民生温度:

从调查记者到政策推动者

翻开郑科授的采访本,泛黄的纸页上留存着大量带着泥土气息的笔记:2022年新冠期间记录普通老百姓家庭困境的速写,2023年采访广东高州水库移民群众的详细台账,2017年2024年采访整理的几百个服刑人员及其家属的诉求清单。

这些鲜活的素材构成了其新闻作品集《天地良心》《守护良知》《郑眼看人》《郑是如此》《吾乡吾民》《苍天在上》的底层逻辑。

在《吾乡吾民》一书的系列报道中,他创造性采用"民生档案"报道模式,历时一年跟踪记录湛江市近100个案例的历史原貌。这种"驻村式"采访不仅揭露了农村饮水安全工程中的腐败问题,更推动《广东省农村供水管理条例》的出台。

当村民老张在新闻采访现场紧握着他的手说"您让我们看到了记者还是有用的"时,郑科授深刻体会到:新闻工作者不仅是真相记录者,更是社会进步的推动者。

这种实践哲学在《郑是如此》一书中达到新高度。面对"老旧小区加装电梯"的全国性难题,他既与法学专家解读《民法典》第278条,又通过其通俗易懂的普法技巧将复杂法律关系具象化,最终推动某地出台"分层表决"创新机制。

这种"法理阐释+文学表达+技术赋能"的报道模式,使政策传播效率提升400%,相关经验被写入其新闻理论著作中。

学术殿堂里的民生关切:

从理论建构到法治实践

《新闻舆论监督法研究》的问世,标志着郑科授完成了从实践者到理论家的飞跃。 这部专著创造性地将法学"比例原则"引入舆论监督领域,提出"监督强度与权利侵害程度应当成反比"的理论模型。

据了解,当某地媒体因曝光环保问题遭起诉时,法院依据该理论判定报道合法,成为中国舆论监督司法实践的重要判例。更具现实意义的是,他主持研发的"乡村法治研究"评估体系,将教育、医疗、住房等12项民生指标与法治建设进程量化挂钩。

在其日常采访、调研中,该指数使行政诉讼败诉率下降28%,群众对法治满意度提升至91.7%。这种将学术研究与社会治理相结合的"科研为民"模式,正在其研究课题中予以推广。

作为中国法学会和中国行为法学会的会员,郑科授将民生问题纳入法学研究范畴。其《百姓隐私权保护》课题,针对外卖员及网购定位数据滥用问题,提出"场景化知情同意"制度设计。该成果直接体现在《个人信息保护法》第13条,为众多从业者筑起数字隐私防护网。

跨界融合中的为民创新:

在诗与法之间架设传播桥梁

郑科授的学术身份构成独特的"知识三角形":中国诗歌学会、中国报告文学学会、广东省作家协会等会员的身份赋予其人文情怀,另外两本学术著作则展现其政治敏锐,而作为大湾区时报首席记者的大湾区视野,使其能够及时、准确、真实地向世界讲述中国民生故事。这种跨界特质在《乡村法治研究》中得到完美呈现——将《民法典》条文转化为朗朗上口的山歌、快板、渔歌,使法律知识在岭南乡村家喻户晓。

精神传承:新时代知识分子的责任图谱

郑科授 的为民情怀孕育着独特的方法论:田野调查法:每年至少10个月深入农村调研,建立丰富的民生数据库; 跨学科研究:主持科研项目"乡村法治研究",开创"法律文本+乡土话语"双向翻译模式。

这种担当精神在他带领的团队中薪火相传。其弟子既有法律实务人才,也有创办法律公益平台的创业者,更有在新媒体发表民生报道的记者。

正如他在《往事遗痕》自传中所言:"知识分子的最高荣誉,不是获奖证书,而是百姓记得你的报道曾经改变过他们的命运。"从雷州半岛的田间地头到北京师范大学的博士课堂,从《中山日报》的调查记者到《大湾区时报》的首席记者,郑科授用28年职业生涯诠释了何为"为民情怀"。

他的新闻作品是民意的忠实记录,学术著作是法治精神的理性建构,而跨界实践则是连接庙堂与江湖的智慧桥梁。

在"全过程人民民主"的时代语境下,郑科授模式提供了极具价值的参考样本——当知识分子既能"仰望星空"解读政策,又能"脚踏大地"感知疾苦,当学术研究既具理论深度又含民生温度,这才是新时代知识分子应有的担当与作为。

这种在法理与民情之间架设的传播之道,恰似他故乡雷州半岛的红树林——既深深扎根于泥土,又昂首迎接时代的浪潮。